La 21ème European Conference on Management, Leadership and Governance aura lieu au campus de CESI Nanterre

Dans cette page :

Le campus de Nanterre accueillera les 13 et 14 Novembre 2025 la 21ème European Conference on Management, Leadership and Governance.

La conférence ECMLG

Initialement axée sur les théories et pratiques fondamentales en gestion, la conférence ECMLG a élargi son champ d’action pour inclure un large éventail de sujets reflétant les défis contemporains dans le domaine. En couvrant un large éventail de sujets, la conférence facilite le dialogue et la collaboration interdisciplinaires, favorisant les innovations et les améliorations dans la gestion des organisations et des institutions.

Les enjeux et les thématiques clés abordés

Les objectifs de la conférence ne consistent pas seulement à partager des recherches académiques, mais aussi à favoriser le dialogue entre les praticiens, les décideurs et les chercheurs pour aborder les problèmes urgents auxquels sont confrontées les organisations aujourd’hui.

L’appel à communications de 2025 pour la conférence ECMLG porte sur les thématiques ci-dessous :

- Styles de leadership et théories

- Management stratégique

- Transformation digitale

- Responsabilité sociale des entreprises

- Management cross-culturel

- Management de l’innovation et du changement

- Comportement organisationnel

- Gouvernance et élaboration des politiques

Stéphanie Buisine (Présidente de la conférence, CESI LINEACT) et Daniel Ahlers (Center for Coaching) seront les Keynote Speakers.

La recherche et la valorisation au cœur de CESI : entretien avec Yohan B. L. Dupuis

Dans cette page :

- Quatre piliers pour une recherche d’excellence

- Une intégration forte dans les formations

- Une recherche au service des entreprises

- Découvrez l’entretien complet sur Thotis

Dans un entretien accordé à Thotis, Yohan B. L. Dupuis, Directeur de la Recherche et de la Valorisation de CESI, revient sur les ambitions et les enjeux de la recherche au sein de notre établissement.

À travers cette discussion, il met en lumière la dynamique qui place la recherche au service de la formation des ingénieurs et des experts de demain.

Quatre piliers pour une recherche d’excellence

Pour Yohan B. L. Dupuis, la stratégie de recherche de CESI repose sur quatre axes essentiels :

- Innovation pédagogique : rapprocher l’enseignement supérieur de la réalité industrielle,

- Interdisciplinarité : croiser les compétences en ingénierie, numérique et sciences humaines,

- Ancrage territorial : développer des projets qui répondent aux besoins des entreprises et des collectivités locales,

- Ouverture internationale : encourager les collaborations avec des partenaires académiques et industriels à travers le monde.

Une intégration forte dans les formations

La recherche n’est pas une activité isolée. Elle nourrit directement nos cursus. Les enseignants-chercheurs partagent leurs travaux avec les étudiants, qui bénéficient ainsi d’un environnement académique en constante évolution et de modalités pédagogiques actives, favorisant l’expérimentation et la créativité.

Cet engagement ouvre de réelles perspectives : participation à des projets de pointe, mobilité internationale, liens étroits avec les entreprises. Autant d’expériences qui préparent nos étudiants à relever les défis technologiques et sociétaux.

Une recherche au service des entreprises

La recherche menée à CESI s’inscrit également dans une logique de co-construction avec les entreprises. Les projets développés au sein de nos laboratoires répondent directement aux besoins des acteurs économiques, qu’il s’agisse de grands groupes, de PME ou de start-ups innovantes.

Grâce à ces collaborations, les entreprises bénéficient de solutions concrètes pour anticiper les mutations technologiques, améliorer leurs pratiques et renforcer leur compétitivité. Cette proximité favorise aussi l’émergence de nouveaux partenariats, où la recherche devient un levier d’innovation et de développement durable pour les territoires.

Découvrez l’entretien complet sur Thotis :

Une participation à la conférence ICIAP 2025

Dans cette page :

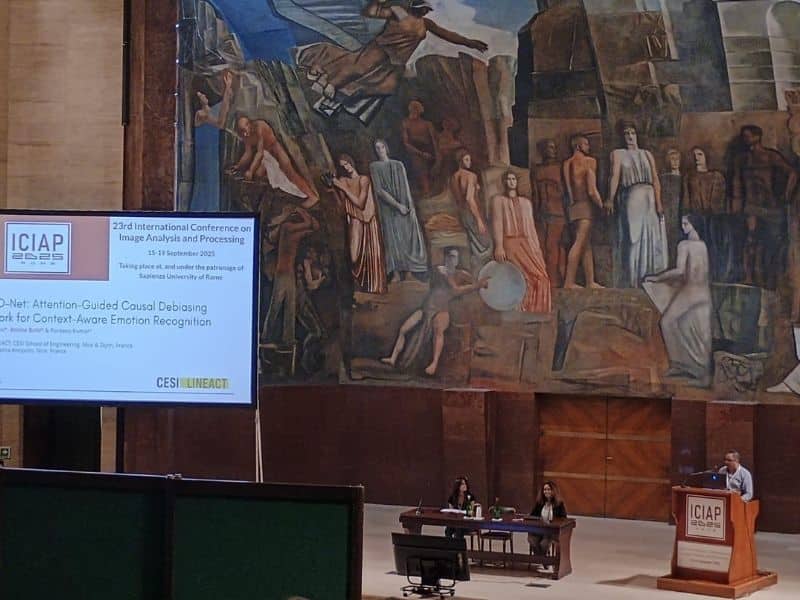

La conférence internationale ICIAP 2025 (International Conference on Image Analysis and Processing) s’est tenue à l’Université Sapienza de Rome, du 15 au 19 septembre 2025.

Dans ce cadre, les travaux menés par Amine BOHI, enseignant-chercheur du campus CESI de Dijon ont été mis à l’honneur avec la présentation de l’article “AGCD-Net: Attention-Guided Causal Debiasing Network for Context-Aware Emotion Recognition”, réalisé en collaboration avec Varsha Devi (enseignante-chercheuse du campus CESI de Nice) et Pardeep Kumar (INRIA, Sophia Antipolis, Université Côte d’Azur).

Une avancée pour la reconnaissance des émotions

Ce projet de recherche propose une approche innovante pour améliorer la reconnaissance des émotions à partir d’images, en corrigeant les biais liés au contexte visuel – par exemple lorsqu’un même décor peut être associé à différentes émotions.

Les résultats établissent un nouvel état de l’art sur le benchmark de référence CAER (Context-Aware Emotion Recognition Dataset), confirmant la pertinence de cette approche pour développer des systèmes de reconnaissance plus fiables et plus robustes.

Au-delà de l’aspect scientifique, ces avancées ouvrent des perspectives dans des domaines tels que la santé et le bien-être. Elles pourraient notamment contribuer à l’accompagnement de personnes ayant des difficultés à exprimer leurs émotions, comme les personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives ou les enfants présentant des troubles de la communication.

Thématiques de la conférence

L’édition 2025 de l’ICIAP a couvert un large spectre de sujets autour de la vision par ordinateur et de l’intelligence artificielle :

- Reconnaissance et compréhension de scènes,

- Traitement biomédical et technologies d’assistance,

- Analyse des signaux sociaux,

- Nouvelles architectures de deep learning et applications,

- Un panel industriel dédié aux échanges avec les acteurs du secteur.

La présentation a permis de partager nos résultats avec un public scientifique et industriel international.

Contribution et retombées

Bilan

La participation à ICIAP 2025 a :

- Accru la visibilité internationale du laboratoire,

- Valorisé nos recherches en IA appliquée à l’analyse d’images,

- Ouvert la voie à des partenariats potentiels avec des acteurs industriels et académiques.

Cette communication a mis en lumière les travaux de CESI LINEACT sur la reconnaissance des états affectifs et a ouvert de nouvelles perspectives.

Un rendez-vous scientifique qui confirme la dynamique de CESI dans le domaine de l’intelligence artificielle et de ses applications à fort impact sociétal.

Regards de chercheurs avec Rakshit Soni

Dans cette page :

- Qu’est-ce qui t’a motivé à te spécialiser dans les véhicules autonomes et la robotique mobile ?

- Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton travail de doctorant-chercheur ?

- Qu’aimerais-tu que ton travail apporte, au sein de CESI LINEACT comme dans ton domaine ?

3 questions à Rakshit Soni

Doctorant-chercheur à CESI LINEACT, en partenariat avec Stellantis

Depuis mars 2025, Soni Rakshit a rejoint CESI LINEACT et Stellantis en tant que doctorant-chercheur.

Passionné d’automobile depuis l’enfance, il s’est peu à peu tourné vers les technologies émergentes liées aux véhicules autonomes et à la robotique mobile. Ses travaux portent sur l’interaction entre piétons et véhicules dans les systèmes de conduite automatisée de niveaux L3-L4, en s’appuyant sur les communications véhicule-infrastructure. Entre simulation, intégration logicielle en temps réel et approche par la théorie des jeux, il contribue à inventer une mobilité plus sûre et plus intelligente.

Ton parcours t’a conduit de l’Inde au Royaume-Uni, puis aujourd’hui en France dans le cadre d’un doctorat industriel avec Stellantis. Qu’est-ce qui t’a motivé à

te spécialiser dans les véhicules autonomes et la robotique mobile ?

« Les voitures !!! » Depuis tout petit, elles me fascinent. C’est cette passion qui m’a naturellement orienté vers des études d’ingénierie automobile, pour explorer en profondeur la mécanique et la technique de ces machines.

Un jour, je suis tombé sur un projet présenté par Volvo autour des véhicules automatisés. Ça a été une révélation : et si c’était la prochaine grande évolution, rendant les voitures plus intelligentes et plus sûres ?

À partir de là, j’ai choisi de quitter le chemin purement mécanique pour plonger dans l’informatique et la recherche. J’ai ainsi poursuivi un Master by Research en informatique au Royaume-Uni, où j’ai eu l’occasion de développer, depuis zéro, des plateformes autonomes mobiles. J’y ai énormément appris, souvent même davantage de mes échecs que de mes réussites. Cette expérience m’a conforté dans mon idée : je voulais apporter une contribution concrète au déploiement industriel de ces technologies, pas seulement les étudier sur le papier.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans ton travail de doctorant-chercheur ?

Ce qui me passionne, c’est l’intensité du travail. Bien sûr, il y a la pression, les nuits blanches (et oui, ça arrive !), mais c’est aussi ce qui rend l’aventure excitante. Les erreurs font partie du quotidien : elles nous obligent à réfléchir autrement, à trouver de nouvelles solutions, et elles nous poussent à progresser.

Évoluer à la croisée de deux mondes, Stellantis, l’un des plus grands groupes automobiles au monde, et CESI LINEACT, un centre de recherche reconnu est une vraie chance. Je profite d’un environnement riche, aux côtés de professionnels venus d’horizons différents. C’est un cadre qui m’encourage à donner le meilleur, à partager mes idées, mais aussi à apprendre en permanence de l’expérience et des savoirs des autres.

Qu’aimerais-tu que ton travail apporte, au sein de CESI LINEACT comme dans ton domaine ?

Mon ambition est de produire des résultats qui puissent avoir une application concrète dans le monde industriel et dans la société. Peut-être que mes travaux ne seront pas la solution parfaite, mais l’important est d’ouvrir une voie, de poser les bases sur lesquelles d’autres pourront s’appuyer.

Pour moi, la recherche, c’est exactement ça : créer des opportunités pour la suite, et participer à la construction d’une mobilité plus sûre, plus efficace et plus intelligente.

Le conseil de Soni aux futurs doctorants

Les bonnes décisions viennent de l’expérience. L’expérience vient des mauvaises décisions.

Mark Twain

Fête de la Science 2025 : des intelligences et des robots

Dans le cadre de la Fête de la Science 2025 du 3 au 13 octobre, le campus de Toulouse et son Laboratoire de Recherche LINEACT invitent collégiens et lycéens à plonger dans le monde de l’intelligence artificielle et de l’intelligence robotique.

Rendez-vous le jeudi 09 octobre 2025 de 13h30 à 17h30 !

L’intelligence en action : ateliers ludiques pour comprendre IA et robotique

Quatre ateliers tournants attendent nos participants :

- deux pour comprendre le fonctionnement de l’IA et en explorer les limites à travers jeux et défis,

- deux autres pour découvrir la robotique en manipulant de vrais robots, humanoïdes ou mobiles.

Le tout sera animé par des chercheurs, enseignants et étudiants passionnés !

La réservation par mail est indispensable afin d’organiser au mieux l’accueil des groupes. Le programme pourra être ajusté en fonction de l’âge des élèves et en lien avec les enseignants accompagnateurs.

Au programme

- Atelier découverte du robot TIAGo++

- Atelier découverte de la Micro Learning Factory

Regards de chercheurs avec Mickael Delamare

Dans cette page :

- Si vous deviez résumer votre thématique de recherche en 3 mots, lesquels choisiriez-vous, et pourquoi ?

- Quels sont les grands défis ou questions que vous rencontrez dans vos recherches aujourd’hui ?

- En quoi votre travail peut-il améliorer notre quotidien ou comment nous interagissons avec les technologies ?

3 questions à Mickaël Delamare

Enseignant-Chercheur à CESI

En charge des programmes informatique et sciences du numérique (Direction des Études)

Depuis 2021, Mickaël coordonne les programmes Informatique et Sciences du Numérique au sein de la Direction des Études de CESI. Passionné par les pédagogies actives et la recherche critique sur l’IA, il veille à la cohérence des cursus tout en intégrant des approches innovantes fondées sur la collaboration entre enseignants, chercheurs et directions.

Il pilote également le projet stratégique CAIRE (Citizen-Oriented Artificial Intelligence for a Responsible Education), illustrant la puissance d’une dynamique collective entre directions pour penser l’éducation responsable de demain. Ce passionné de réflexivité a rejoint CESI après sa thèse à l’ESIGELEC, convaincu par les valeurs de l’établissement et son engagement pour une pédagogie humaine.

Si vous deviez résumer votre thématique de recherche en 3 mots, lesquels choisiriez-vous, et pourquoi ?

Capabilités – Médiation – Réflexivité

Capabilités, car je m’inscris dans une approche critique de l’IA en éducation : je cherche à concevoir des environnements d’apprentissage qui étendent les libertés effectives des apprenants, en particulier leur pouvoir d’agir dans des contextes hybrides (éducation/industrie). Je m’appuie sur la lecture éducative des capabilités proposée par Solveig Fernagu, qui les ancre dans des médiations contextualisées.

Médiation, car je développe des agents IA (type RAG) qui ne visent pas à remplacer l’humain, mais à jouer un rôle de médiateur technique, cognitif et pédagogique. L’IA est conçue ici comme un tiers facilitateur, qui soutient l’accès à des ressources, la compréhension, la reformulation et l’argumentation.

Réflexivité, car l’enjeu n’est pas seulement de transmettre des connaissances, mais de soutenir une posture réflexive de l’usager : le faire penser, comparer, douter, construire ses propres critères d’évaluation. Une IA bien conçue peut encourager l’analyse critique, l’auto-explication et l’ajustement de ses propres choix.

Quels sont les grands défis ou questions que vous rencontrez dans vos recherches aujourd’hui ?

Trois défis majeurs structurent mes travaux :

- Comment créer une interface féconde entre les sciences de l’éducation et les computer sciences ?

Il ne s’agit pas simplement d’appliquer des modèles techniques à des situations pédagogiques. Mon approche consiste à faire dialoguer les deux disciplines de manière réciproque : les sciences de l’éducation pour penser les finalités et les conditions d’usage, l’IA pour proposer des architectures (comme le RAG) capables de soutenir ces finalités cohérent : mieux comprendre les matériaux pour mieux les concevoir… et mieux les faire durer.

- Comment traduire la théorie des capabilités dans la conception d’environnements numériques ?

Il s’agit de concevoir des IA non prescriptives, sensibles aux contextes, capables de soutenir les libertés d’apprendre, de comprendre et de choisir. Cela implique un design éthique, centré sur les besoins et contraintes des utilisateurs, qu’ils soient apprenants, formateurs ou professionnels.

- Comment articuler IA et pédagogie réflexive sans imposer une standardisation des parcours ?

Le risque avec l’IA est de figer les profils, de prescrire des trajectoires. Je cherche au contraire à développer des agents adaptatifs mais ouverts, capables d’évoluer avec l’utilisateur, et d’encourager la pensée critique plutôt que l’automatisme.

En quoi votre travail peut-il améliorer notre quotidien ou comment nous interagissons avec les technologies ?

Mon objectif est de concevoir des agents conversationnels réflexifs, qui changent notre rapport aux technologies éducatives et professionnelles en les rendant plus humaines, ouvertes et critiques.

Concrètement, cela signifie :

- Pour un étudiant : un assistant intelligent qui ne donne pas simplement des réponses, mais qui aide à comprendre, à douter, à reformuler, à explorer d’autres pistes ; Un compagnon réflexif, pas un moteur à solutions.

- Pour un professionnel : un outil de soutien à la décision, qui intègre ses contraintes de terrain, son langage, ses contextes, et l’aide à apprendre en situation, tout en stimulant l’analyse critique de ses pratiques.

- Pour un formateur : un partenaire qui ne remplace pas, mais augmente les capacités de médiation, en aidant à adapter les ressources, à individualiser les parcours, et à soutenir des formes d’apprentissage plus actives et critiques.

En intégrant la réflexivité dans les systèmes IA, mon travail vise à redonner le contrôle cognitif et décisionnel à l’humain. Cela permet de construire un futur technologique au service de l’émancipation, pas de la déresponsabilisation.

Le conseil de Mickael aux jeunes chercheurs :

Une IA responsable ne dit pas quoi penser, elle donne les moyens de penser par soi-même. Elle ouvre des possibles, elle n’impose pas des réponses

Mickaël Delamare

CESI et THM unissent leurs recherches autour de l’IA verte et durable

Dans cette page :

Du 7 au 11 juillet 2025, s’est tenue en Allemagne une Summer School internationale organisée conjointement par CESI et la Technische Hochschule Mittelhessen (THM) et financée par l’Université Franco-Allemande (UFA). Cette école d’été recherche, dédiée à l’intelligence artificielle verte et durable, a réuni chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et post-doctorants dans un cadre privilégié au château de Rauischholzhausen.

Une collaboration scientifique franco-allemande renforcée

Cette édition s’inscrit dans la continuité du partenariat entre CESI et la THM, déjà concrétisé par la création d’un diplôme conjoint dans le domaine des énergies de demain.

Elle avait pour objectif de favoriser les projets communs de recherche, d’encourager la mobilité académique et de consolider une communauté scientifique engagée sur les enjeux environnementaux liés à l’intelligence artificielle.

Au total, l’événement a rassemblé :

- 7 chercheurs CESI,

- 8 chercheurs de la THM (dont deux venus d’Inde et du Maroc),

- 2 représentants de l’Université de Bordeaux.

Un programme riche

Une ouverture forte

La semaine a été lancée par Jochen Frey, vice-président de la THM, et par Yohan Dupuis, directeur de la Recherche et de la Valorisation à CESI, qui ont rappelé l’importance d’une IA durable dans la transition numérique et énergétique.

Ateliers collaboratifs et posters scientifiques

Les participants ont présenté leurs travaux de recherche à travers une session de posters et ont constitué deux groupes thématiques :

- Optimisation,

- Green XAI (Explainable Artificial Intelligence).

Conférences plénières d’experts internationaux

La journée du mercredi a été consacrée à des conférences animées par Jennifer Hanning, Michael Guckert, Jean-Luc Rouas, Charles Brazier, Yuehua Ding et Leila Ben Letaifa. Leurs interventions ont abordé des sujets essentiels tels que :

- la conception d’algorithmes sobres en énergie,

- l’explicabilité des modèles IA,

- la soutenabilité dans l’IA appliquée,

- les cas concrets d’intégration de l’intelligence artificielle dans l’industrie.

Une immersion culturelle propice aux échanges

En marge des activités scientifiques, les participants ont pu découvrir la ville de Marbourg, son château, son centre médiéval et l’église Sainte-Elisabeth. Ces moments informels ont favorisé les échanges interculturels et renforcé les liens entre les chercheurs.

J’ai pu présenter mes travaux sur l’ordonnancement intelligent dans l’Industrie 5.0 et confronter mes recherches aux approches de collègues internationaux. Les discussions ont ouvert la voie à des collaborations concrètes.

Madani BEZOUI, enseignant-chercheur à CESI.

Un moment culturel important a été la visite guidée de la ville de Marbourg, riche en patrimoine historique et architectural. Cette excursion a favorisé les échanges informels entre les membres de l’école.

Leila BEN LETAIFA , enseignante-chercheuse à CESI.

Regards de chercheurs avec Silvio De Barros

Dans cette page :

- Qu’est-ce qui vous anime au quotidien dans votre travail de chercheur ?

- Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?

- Comment vos recherches peuvent-elles changer les choses à court/moyen terme ?

3 questions à Silvio De Barros

Directeur de recherche à CESI

Responsable de la thématique « Mécanique, Matériaux et Procédés »

Silvio travaille sur le comportement et la durabilité des matériaux, en lien étroit avec les enjeux industriels, environnementaux et pédagogiques. De la gestion des déchets nucléaires aux apports de l’IA pour modéliser le vieillissement, sa recherche est résolument tournée vers l’impact concret et la transmission.

Qu’est-ce qui vous anime au quotidien dans votre travail de chercheur ?

Ce qui me stimule, c’est d’explorer des idées nouvelles qui peuvent aboutir à des solutions concrètes. Comprendre, modéliser, améliorer les matériaux, c’est un défi scientifique et un levier face aux enjeux environnementaux.

Un autre moteur essentiel : la transmission. Accompagner les élèves ingénieurs dans la découverte de la recherche, voir naître leur curiosité, expérimenter… c’est extrêmement gratifiant. Et bien sûr, il y a le plaisir de travailler en équipe avec doctorants, ingénieurs, partenaires et collègues. La recherche est profondément collective.

Sur quoi travaillez-vous en ce moment ?

Je suis impliqué dans plusieurs projets autour de la durabilité et du vieillissement des matériaux :

- Géopolymères et déchets nucléaires : étude récente sur leur capacité à immobiliser durablement les radionucléides (Discover Applied Sciences, 2025) → voir ici

- Vieillissement hydrothermique : modélisation des contraintes internes liées à l’absorption d’eau (The Journal of Adhesion, 2025) → voir ici

- IA et comportement mécanique : réseaux de neurones pour prédire l’évolution de matériaux vieillis (Polymer Engineering & Science, 2025) → voir ici

Ces projets forment un tout cohérent : mieux comprendre les matériaux pour mieux les concevoir… et mieux les faire durer.

Comment vos recherches peuvent-elles changer les choses à court/moyen terme ?

Nos travaux contribuent à améliorer la durabilité et la recyclabilité des matériaux utilisés dans la construction et l’industrie. À court terme, cela permet d’optimiser les performances des matériaux biosourcés et de mieux prédire leur durée de vie. À moyen terme, cela peut favoriser leur adoption à grande échelle, via des solutions plus démontables, durables et conçues grâce à des approches hybrides.

Le conseil de Silvio aux jeunes chercheurs :

Ce n’est pas forcément mon idée, mais c’est la meilleure qui sera retenue.

Silvio De Barros

C’est ce que je dis toujours à mes collaborateurs. C’est un état d’esprit que je conseille à tout jeune chercheur : ne jamais hésiter à proposer ses idées, même face à des chercheurs plus expérimentés. Dans une réunion ou un brainstorming, ce qui compte, ce n’est pas qui parle le plus fort, mais ce qui fait le plus avancer la recherche.

L’intelligence artificielle entre en jeu pour transformer la rééducation physique

Dans cette page :

- Une recherche inscrite dans la thématique « Compréhension de scène pour les interactions humains-systèmes »

- Répondre à un besoin concret par une solution technologique

- Une analyse enrichie par l’apprentissage machine

- Une évaluation progressive, au service du suivi

- Une approche pensée pour s’insérer dans la pratique existante

- Enjeux futurs et perspectives cliniques

- Les enseignants-chercheurs impliqués sur ce projet

Dans de nombreux parcours de soin, la rééducation physique représente une étape cruciale. Qu’il s’agisse de récupérer une mobilité fonctionnelle après une intervention chirurgicale, de retrouver de la force après une blessure, ou de mieux vivre avec une pathologie chronique comme l’arthrite, les exercices thérapeutiques doivent être réalisés régulièrement, avec rigueur, et idéalement sous supervision. Pourtant, dans les faits, beaucoup de patients rencontrent des difficultés à suivre ces recommandations dans la durée.

Accès limité aux professionnels, contraintes logistiques ou financières, manque de temps ou de mobilité : ces obstacles nuisent à la continuité des soins. C’est dans cette perspective que s’inscrivent les travaux de Youssef Mourchid, enseignant-chercheur au sein de CESI LINEACT, qui développe un système d’analyse automatisé du mouvement destiné à évaluer et guider des exercices de rééducation à distance, en s’appuyant sur les possibilités offertes par l’intelligence artificielle.

Une recherche inscrite dans la thématique « Compréhension de scène pour les interactions humains-systèmes »

Les travaux de Youssef Mourchid s’inscrivent dans la thématique » Scene Understanding for Human-system Interaction » / Compréhension de scène pour les interactions humains-systèmes (S2HSI) de l’équipe de recherche Ingénierie et Outils Numériques, thématique animée par Vincent Havard au sein de CESI LINEACT. Cette thématique de recherche vise à concevoir des systèmes capables de percevoir, interpréter et interagir de manière intelligente avec leur environnement, qu’il soit physique, numérique ou humain. Il mobilise des approches en vision par ordinateur, modélisation du comportement, traitement de signaux et apprentissage profond.

Cette thématique se décline en trois axes secondaires :

- Les interactions humain-système au sein du jumeau numérique interfacé en réalité virtuelle ou en réalité mixte, qui permettent la coopération entre des humains et des systèmes autonomes ou robotiques dans des environnements complexes.

- La reconnaissance des émotions et des actions humaines, centrée sur l’identification, l’interprétation ou l’évaluation des gestes, postures et séquences motrices dans des contextes applicatifs comme la santé ou l’industrie.

- La perception collaborative de l’environnement, à travers des agents robotiques et d’autres capteurs répartis, qui traite de l’identification d’objet, de l’estimation de leur pose (position et orientation), de la reconstruction et de l’analyse d’un espace par un système autonome.

Le projet de Youssef s’inscrit dans l’axe « reconnaissance des émotions et des actions humaines« , et illustre pleinement les objectifs de cette thématique : développer des technologies capables de comprendre l’activité humaine dans une logique d’assistance, d’adaptation et d’analyse intelligente, ici appliquée au domaine de la rééducation.

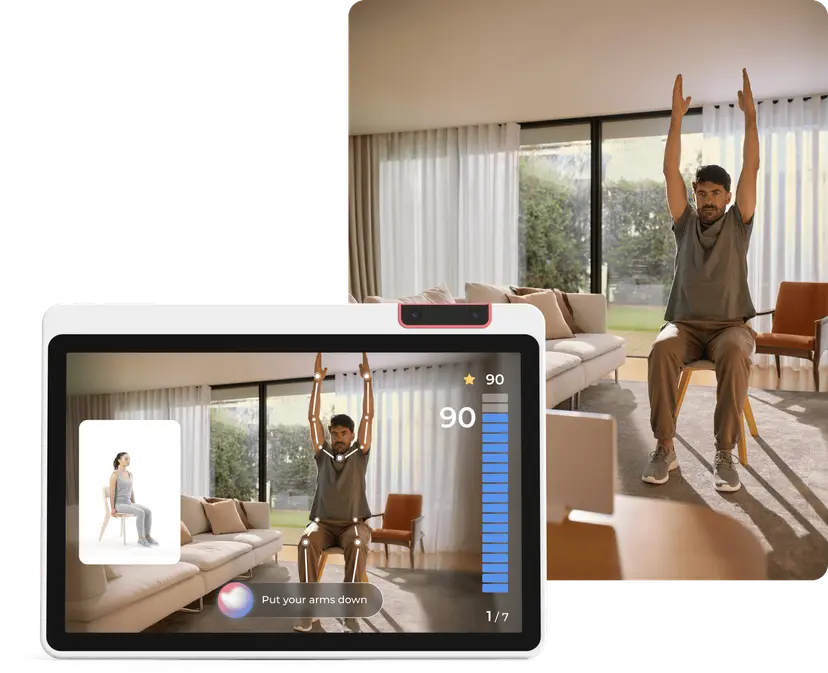

Répondre à un besoin concret par une solution technologique

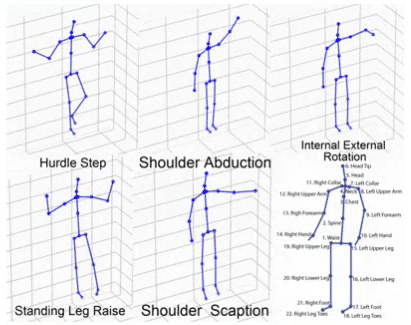

L’objectif est de rendre possible une évaluation fine des mouvements réalisés par un patient, en autonomie, à domicile, tout en conservant une forme d’encadrement technique. À l’aide d’une caméra ou de capteurs inertiels, le système capte le mouvement de l’utilisateur en temps réel. L’IA traite ensuite les données pour reconstruire un Jumeau numérique de l’humain indiquant les positions des articulations dans le temps , et suivre l’exécution de l’exercice.

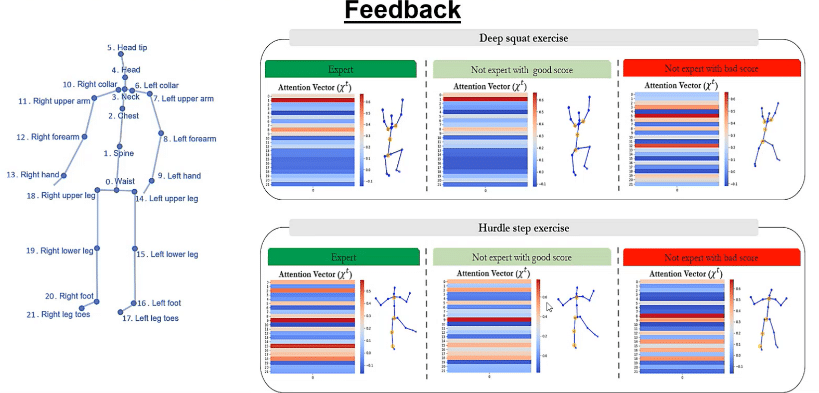

Chaque séance donne lieu à un score de performance, qui permet d’évaluer si les consignes ont été respectées : amplitude, posture, stabilité, coordination. Mais au-delà de ce score global, le système fournit également des indications ciblées, identifiant les articulations sollicitées de manière incorrecte, les segments sous-mobilisés ou les déséquilibres d’exécution.

Ce retour d’information est transmis au patient de manière claire et structurée, lui permettant de corriger ses gestes au fur et à mesure, sans attendre une séance en présentiel. L’ensemble de la démarche vise à renforcer l’autonomie du patient, sans pour autant l’isoler dans sa rééducation.

Une analyse enrichie par l’apprentissage machine

Sans le savoir, nous utilisons déjà ces matériaux composites dans notre vie quotidienne. Saviez-vous, par exemple, que les sièges de certains bus étaient réalisés à partir de fibres naturelles ou recyclées ?

Ces matériaux biosourcés sont également présents dans les équipements sportifs comme les skateboards ou les planches de surf. Leur succès réside non seulement dans leur performance technique, mais aussi dans leur capacité à être recyclés ou biodégradés en fin de vie.

Une évaluation progressive, au service du suivi

Bien que nos travaux actuels se concentrent principalement sur l’évaluation automatisée des gestes et la fourniture d’un feedback précis, nous envisageons, dans une prochaine phase, d’intégrer un suivi fonctionnel longitudinal. Cette perspective permettra, à terme, de suivre l’évolution des performances du patient au fil des séances et d’identifier d’éventuelles anomalies répétitives ou des indicateurs de détérioration.

Pour le moment, l’accent est mis sur l’analyse point par point du mouvement, mais cette vision de suivi dans le temps constitue un axe de développement prometteur pour enrichir la personnalisation du soin.

Une approche pensée pour s’insérer dans la pratique existante

L’un des enjeux majeurs du projet repose sur son intégration dans les usages actuels des professionnels de santé. Le système ne prétend pas remplacer la supervision humaine, mais agir en relais, en prolongeant l’accompagnement entre deux séances, et en maintenant une forme de dialogue technique autour de la qualité du geste.

Dans cette logique, le développement du dispositif a été mené en tenant compte des contraintes de terrain, et des échanges ont eu lieu avec un cabinet de kinésithérapie pour confronter le système aux besoins concrets. Ces retours permettent d’ajuster l’ergonomie de l’interface, le format des retours fournis, ou encore les types d’exercices pris en charge par le système.

Ce lien avec les praticiens permet d’orienter la recherche vers des usages applicables rapidement, sans sacrifier la précision ou la robustesse scientifique du modèle.

Enjeux futurs et perspectives cliniques

À plus long terme, l’un des objectifs est de rendre le système capable de reconnaître automatiquement certains profils moteurs, en lien avec des pathologies spécifiques. Par exemple, les troubles liés à l’arthrite, les atteintes neurologiques légères ou les compensations posturales chroniques pourraient être identifiés grâce à des analyses répétées dans le temps, et à la mise en relation de plusieurs variables articulaires.

Ces possibilités de suivi fonctionnel avancé restent à affiner, mais elles laissent entrevoir un complément utile aux outils cliniques classiques, notamment pour mieux documenter l’évolution d’un patient entre deux consultations, ou pour appuyer une décision de réorientation thérapeutique.

Les enseignants-chercheurs impliqués sur ce projet

Youssef Mourchid

Youssef Mourchid est enseignant-chercheur au sein de CESI LINEACT sur le campus de Dijon, dans l’équipe « Ingénierie et Outils Numériques». Docteur en informatique de l’Université Mohammed V (Maroc), il est spécialisé dans la vision par ordinateur et l’intelligence artificielle. Ses travaux de recherche portent principalement sur le développement de modèles d’apprentissage automatique appliqués à l’analyse des mouvements, avec une attention particulière aux problématiques de santé, au traitement de données biomédicales et à leur intégration dans les pratiques cliniques.

CESI engagée dans le projet ConfluencES pour une transformation durable et innovante de la formation industrielle

Dans cette page :

- Trois ambitions majeures au cœur de ConfluencES

- CESI fortement mobilisée sur les espaces d’apprentissage et la formation de formateurs

- Un projet fédérateur et ouvert

Mercredi 9 avril 2025, CESI était présente lors de l’accord de consortium dédié à ConfluencES, programme ambitieux qui vise à transformer durablement l’offre de formation, les espaces d’apprentissage et à renforcer l’insertion professionnelle des étudiants sur l’ensemble du territoire français. Porté par le Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam) et financé par le programme ExcellencES de France 2030, opéré par par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), ce projet rassemble plusieurs établissements de l’enseignement supérieur, dont les Arts et Métiers ParisTech – École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, l’Institut Français de la Mode, l’ESAA Duperré Paris, Les Compagnons du Devoir et du Tour de France, ENSA Paris La Villette, Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine et CESI.

À cette occasion, Jean-Marc Ogier, Directeur Général de CESI, était présent aux côtés des représentants des établissements partenaires.

Inscrit dans le cadre de l’appel à projets “ExcellencES sous toutes ses formes” du plan France 2030 et financé par l’Agence Nationale de la Recherche à hauteur de 13,3 millions d’euros, ce projet, déployé sur huit ans (2024-2032), s’inscrit dans une dynamique ambitieuse d’innovation pédagogique, territoriale et scientifique.

Trois ambitions majeures au cœur de ConfluencES

Le projet se structure autour de trois axes stratégiques :

- La transformation de l’offre de formation, dans le but de croiser les besoins en compétences avec les offres d’emploi territoriales et d’ainsi adapter les cursus existants tout en concevant des nouveaux, au plus près des réalités du terrain.

- La mutation des lieux et pratiques pédagogiques, pour développer des espaces hybrides et modulables intégrant des équipements numériques et des dispositifs d’apprentissage expérientiels et collaboratifs.

- Le développement de la recherche-action, avec une approche interdisciplinaire sur les pratiques pédagogiques et l’adéquation des compétences aux évolutions des métiers et des filières.

CESI fortement mobilisée sur les espaces d’apprentissage et la formation de formateurs

Dans le cadre du projet, CESI est particulièrement impliquée dans l’axe 2 – Transformation des espaces d’apprentissage, et l’axe 3 – Formation des formateurs, en collaboration avec Arts et Métiers et le Cnam.

Deux initiatives structurantes y sont menées :

- Le développement des Micro Learning Factories (MLF) sur les campus CESI, des espaces pédagogiques immersifs à échelle réduite, orientés Industrie 4.0 et pédagogie par projet. Une initiative portée par l’équipe de David Garcia, responsable du département recherche et innovation CESI région sud-est.

- La participation à la formation de formateurs, qui vise à accompagner les enseignants et intervenants dans l’évolution de leurs pratiques. Du point de vue des apprenants, l’équipe de Solveig Fernagu, directrice de recherche CESI LINEACT, travaille sur l’identification et le développement des compétences mobilisables au sein de ces nouveaux espaces d’apprentissage, en particulier autour des enjeux de circularité, de durabilité et de citoyenneté. Parallèlement, elle s’intéressera aux compétences spécifiques à transmettre et aux dispositifs pédagogiques à concevoir pour accompagner les enseignants dans la conduite d’expériences d’apprentissage adaptées à ces environnements innovants.

Ces projets permettront de proposer aux étudiants des conditions de formation en phase avec les enjeux industriels et sociétaux actuels : transition écologique, innovation numérique, économie circulaire ou encore citoyenneté.

Un projet fédérateur et ouvert

ConfluencES se veut également un espace de partage et de co-construction pédagogique entre établissements d’enseignement supérieur et partenaires économiques, dans une logique de tiers-lieu académique. L’ambition est d’ouvrir ces espaces et ces innovations aux territoires et de renforcer l’attractivité des filières industrielles et techniques.

Le projet, qui s’étend jusqu’en 2032, s’annonce être un levier structurant pour la transformation durable de l’enseignement supérieur et l’amélioration de l’employabilité des étudiants. Particulièrement investie dans la pédagogie active, CESI inscrit ce projet dans la continuité de ses méthodes pédagogiques fondées sur l’expérimentation et l’apprentissage par projet. CESI y réaffirme ainsi son engagement en faveur de formations professionnalisantes, responsables et tournées vers l’avenir.

CAIRE, un programme ambitieux pour former aux usages de l’IA

Dans cette page :

- CAIRE : un programme pour démocratiser la culture de l’IA

- Un format pédagogique innovant

- Montée en puissance progressive

- Premières avancées concrètes

Développé depuis 2023 pour cinq ans, le programme CAIRE vise à former massivement aux usages de l’IA. L’objectif ? Doter les professionnels et futurs professionnels d’un ensemble de savoirs et compétences leur permettant de s’approprier l’IA et d’accompagner son intégration dans leurs quotidiens. Le niveau 1 du dispositif, qui s’adresse aux étudiants de première année de CESI, a été lancé en septembre, avec près d’un an d’avance.

CAIRE : un programme pour démocratiser la culture de l’IA

Des formations qui s’adressent à un large public et développent une culture approfondie de l’Intelligence Artificielle : c’est l’ambition de CAIRE (pour Citizen-oriented Artificial Intelligence training for a Responsible Education), un programme lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt

« Compétences et Métiers d’avenir » de France 2030, initié dans le cadre du soutien à la souveraineté numérique. Réunissant dans un consortium cinq établissements partenaires de formation, ENSAM, CESI, le CNAM, l’Université de Bourgogne et Paris Business School, le projet, basé sur une démarche novatrice, a vocation à promouvoir un usage conscient, éclairé et critique de l’IA.

Nous sommes partis du constat que l’approche de la formation à l’IA était aujourd’hui orientée exclusivement vers les experts du sujet. Or l’histoire a montré que s’agissant des ruptures technologiques, enseigner leur usage était crucial. C’est particulièrement vrai pour l’IA, qui nécessite des besoins nouveaux en compétences et peut générer des risques liés à de mauvais usages et des freins, si l’on ne dispose pas des bonnes clés de com- préhension »

Yohan Dupuis, directeur de la Recherche & de la Valorisation de CESI

La finalité de CAIRE est de proposer un dispositif de formation par niveau, avec des objectifs de compétences et de capacités à acquérir de manière progressive.

Le but est de permettre « aux individus et à la société de tirer de l’IA le meilleur parti, en mettant en avant les enjeux éthiques et les biais de perception », poursuit Mickaël Delamarre, enseignant-chercheur à CESI.

Un format pédagogique innovant

C’est à CESI qu’a été confiée la direction scientifique du projet, avec la responsabilité de la conception, en partenariat avec l’ENSAM, ainsi que la certification et l’évaluation des dispositifs. La première étape a été consacrée à la définition et à l’analyse des publics cibles, au cadrage du dispositif et à l’élaboration des contenus pédagogiques associés. Il est apparu assez vite que, à côté des étudiants, la formation des professionnels, tout au long de la vie, ainsi que l’ensemble des personnels de l’enseignement supérieur, devaient être au cœur du dispositif. L’enjeu principal était de créer une offre pédagogique sur mesure, capable de répondre à la diversité des publics et des modalités d’apprentis- sage : d’un côté, un cycle de formation initiale pour les étudiants, et de l’autre, des modules destinés aux professionnels tout au long de leur carrière font les formateurs.

« Le tout en donnant suffisamment de latitude à chaque établissement de déployer les contenus rapide et à l’animation pédagogique pour que chaque formateur puisse s’approprier le contenu », continue Yohan Dupuis. Une dynamique collective s’est créée au sein de l’école, associant la Direction de la Recherche & Innovation, la Direction des Programmes, dont la formation continue et le programme Grande École, la Direction des Systèmes d’Information et celle des certifications,

« afin d’établir un cahier des charges capable de couvrir tout l’ éventail des besoins », précise Maud Rousseau, ingénieure pédagogique.

Parallèlement, une réflexion a été initiée, en lien avec l’Université de Bourgogne, pour toucher le plus grand nombre en maillant l’ensemble du territoire, à travers des établissements d’enseignement supérieur et de recherche très divers (Universités, écoles d’ingénieurs, sites du CNAM). « L’ambition est de toucher 28 000 personnes d’ici à fin 2028 », souligne Yohan Dupuis.

Montée en puissance progressive

Des formations adaptées à tous les niveaux, accessibles partout et qualifiantes : c’est donc la finalité de la démarche CAIRE. Eligibles aux dispositifs de formation professionnelle et au CPF, avec des certifications permettant de reconnaître l’acquisition des compétences pour les apprenants, celles-ci seront dispensées en trois niveaux :

- le niveau 1 est axé sur l’acquisition des fondamentaux afin de mieux appréhender des services ou systèmes intégrant de IA, avec présentation de ses opportunités et limites ;

- le niveau 2 est centré sur leurs utilisations en milieu professionnel ;

- le niveau 3, destiné aux professionnels confirmés, met l’accent sur des composantes spécifiques comme l’utilisation responsable des services ou systèmes, les responsabilités juridiques, les opportunités d’innovations et la gestion des ressources humaines à l’ère des services et systèmes à base d’IA.

Courtes et modulaires, ces formations pourront s’intégrer facilement aux formations existantes et être adaptées aux spécificités des établissements.

« Les maître-mots qui ont guidé nos travaux sont la flexibilité et l’efficacité. Nous avons choisi un format hybride mixant présentiel et distanciel sur un mode tutoré, car nous savons que les MOOC, qui sont les dispositifs privilégiés actuellement, ne sont pas efficaces sur la durée. Et nous avons développé un programme spécifique pour les formateurs, avec un accompagnement dédié », détaillent Mickael Delamarre et Maud Rousseau.

Premières avancées concrètes

Le projet a commencé à prendre forme et à donner des résultats tangibles. Un colloque « grande école » a été organisé fin juin 2024 pour présenter la démarche, avec un atelier développé spécifiquement pour les formateurs. En parallèle, un questionnaire a été diffusé à tous les étudiants ainsi qu’à l’ ensemble des personnels de CESI pour recueillir leurs besoins et attentes, afin d’adapter et d’enrichir les formations, dans une démarche d’amélioration continue.

Depuis le mois de septembre, avec près d’un an d’avance, les 1 000 étudiants de première année de CESI suivent le cycle de formation de Niveau 1, basée sur une idée originale : la création de leur propre IA. « Par son approche pédagogique novatrice et par son ambition -adresser l’usage de l’IA avec une couverture nationale-, ce programme est un concept unique dans le paysage de la formation », conclut Morgan Saveuse, directeur du Programme Grande École de CESI.

Matériaux biosourcés : quand la nature rencontre l’innovation

Dans cette page :

- Qu’est-ce qu’un matériau biosourcé ?

- Une réponse concrète aux défis environnementaux

- Des matériaux biosourcés déjà présents dans notre quotidien

- Un laboratoire à la pointe qui forme les talents de demain

- Une collaboration internationale prometteuse avec São Paulo

- Quel avenir pour ces matériaux ?

- Les enseignants-chercheurs impliqués sur ce projet

Fibre végétale, matériaux composites, matériaux biosourcés… Pas de panique, tout s’explique !

La prise de conscience écologique bouleverse aujourd’hui tous les secteurs d’activité, de la consommation quotidienne à la construction de nos bâtiments et moyens de transport. Au cœur de cette transformation, les matériaux biosourcés prennent une place grandissante. Mais que signifie réellement ce terme, et en quoi ces matériaux changent-ils déjà nos vies ?

Qu’est-ce qu’un matériau biosourcé ?

Ressources naturelles offrant aujourd’hui une alternative crédible aux matériaux synthétiques issus de la pétrochimie, les matériaux biosourcés proviennent directement de la nature, principalement du monde végétal. Fibres de lin, chanvre, ananas… En choisissant ces matériaux renouvelables, l’industrie cherche à réduire significativement son impact environnemental, tout en maintenant des performances mécaniques optimales.

Mais comment utiliser concrètement ces fibres naturelles ?

C’est là qu’interviennent les matériaux composites. Ces derniers sont un assemblage de plusieurs éléments ayant chacun une propriété spécifique. Typiquement, il s’agit d’un mélange de fibres résistantes (lin, carbone, verre…) liées par une résine polymère. On obtient ainsi un matériau extrêmement performant, plus léger que l’acier ou l’aluminium tout en ayant des propriétés mécaniques comparables.

C’est précisément ce sur quoi nous travaillons au sein de CESI LINEACT, où toute une équipe de chercheurs explore comment améliorer ces matériaux composites tout en réduisant leur impact environnemental.

Une réponse concrète aux défis environnementaux

Mohamed-Amine Tazi, doctorant au sein de l’unité de recherche à Aix-en-Provence, consacre sa thèse à la recherche sur les matériaux composites biosourcés, notamment à base de fibres de lin. Ces fibres, déjà largement utilisées dans l’industrie textile, possèdent d’excellentes propriétés mécaniques.

« Le lin est une plante locale idéale, car la France en produit près de 80 % à l’échelle mondiale. Elle constitue une alternative prometteuse grâce à sa légèreté et sa rigidité naturelle. » explique Mohamed-Amine

Dans le cadre de ses travaux, Mohamed-Amine a bénéficié d’un partenariat avec l’Université Technologique de Delft (TU-Delft), au pays-bas, où il a effectué un séjour de recherche encadré par Sofia Teixeira de Freitas, professeure spécialisée dans la mécanique des interfaces et des matériaux multicouches pour des structures durables dans les secteurs de l’énergie et de la mobilité. Ce travail collaboratif a abouti à la publication de l’article intitulé « Experimental evaluation of interface adhesion of a flax fiber reinforced epoxy patch bonded to steel with different adhesives », disponible sur ScienceDirect.

Ces recherches s’inscrivent dans une dynamique globale visant à proposer des alternatives concrètes aux matériaux classiques comme les métaux ou le béton, souvent énergivores et difficiles à recycler. La prochaine étape cruciale consiste à garantir la répétabilité, la fiabilité et la montée en performance de ces matériaux pour permettre leur intégration dans des applications structurelles, comme la rénovation de ponts ou le renforcement de bâtiments.

Des matériaux biosourcés déjà présents dans notre quotidien

Sans le savoir, nous utilisons déjà ces matériaux composites dans notre vie quotidienne. Saviez-vous, par exemple, que les sièges de certains bus étaient réalisés à partir de fibres naturelles ou recyclées ?

Ces matériaux biosourcés sont également présents dans les équipements sportifs comme les skateboards ou les planches de surf. Leur succès réside non seulement dans leur performance technique, mais aussi dans leur capacité à être recyclés ou biodégradés en fin de vie.

Un laboratoire à la pointe qui forme les talents de demain

Depuis 2021/2022, la thématique des matériaux au sens large, et notamment des matériaux biosourcés, s’est fortement développée sous l’impulsion de Silvio de Barros, directeur de recherche CESI et animateur de la thématique « Mécanique, Matériaux et Procédés ». Aujourd’hui, elle regroupe près de trente chercheurs, parmi lesquels des enseignants-chercheurs et doctorants, répartis sur plusieurs campus.

L’objectif principal est d’explorer de nouvelles alternatives aux matériaux conventionnels tout en développant des procédés innovants. Une partie significative des recherches menées porte sur les matériaux biosourcés, avec un intérêt croissant pour leur application dans des secteurs comme le BTP, l’aéronautique ou l’industrie manufacturière. Ces matériaux, issus de ressources renouvelables comme le lin ou le chanvre, offrent des perspectives intéressantes en termes de réduction d’impact environnemental et d’optimisation des performances mécaniques.

Parmi les projets en cours, Lilian Becker, doctorant en thèse CIFRE, travaille sur le développement d’outils composites biosourcés pour l’aéronautique, en collaboration avec une entreprise spécialisée. L’idée est de remplacer certains éléments métalliques par des structures plus légères et tout aussi résistantes, en s’appuyant sur des fibres naturelles. Un projet qui illustre bien la manière dont ces recherches se traduisent en applications concrètes, avec des implications directes pour l’industrie.

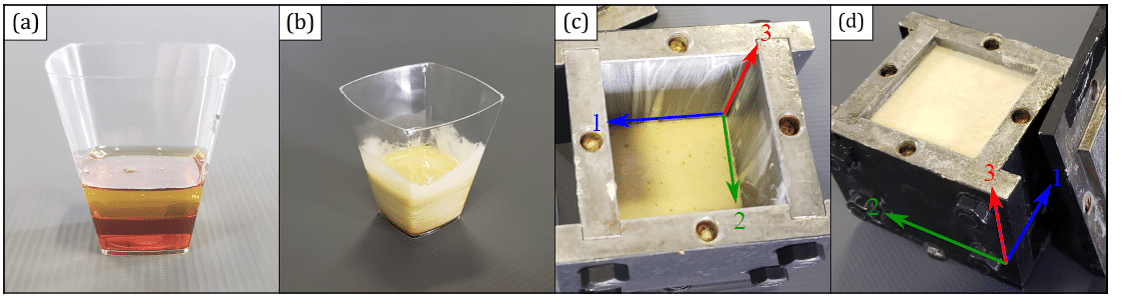

Une collaboration internationale prometteuse avec São Paulo

Dans une démarche innovante, nous avons également noué un partenariat avec l’Université de São Paulo, une institution reconnue parmi les meilleures au niveau mondial pour son excellence en recherche scientifique. Ensemble, nous travaillons sur la caractérisation et la modélisation des mousses polyuréthane biosourcées.

Ces matériaux, légers et isolants thermiquement, pourraient bien révolutionner des secteurs comme l’isolation des bâtiments ou la construction légère. Grâce à ce croisement d’expériences et de savoir-faire, nous avons déjà produit plusieurs publications scientifiques communes, renforçant ainsi la portée et l’impact international de nos recherches.

(a) Mélange des composants (polyol et isocyanate). (b) Homogénéisation manuelle du mélange. (c) Coulage dans le moule avec expansion selon les directions indiquées. (d) Mousse finale après expansion.

Quel avenir pour ces matériaux ?

Aujourd’hui, ces recherches avancent rapidement, soutenues par une équipe en pleine expansion et des projets qui se rapprochent de plus en plus des besoins industriels. Si l’utilisation industrielle des matériaux biosourcés est déjà amorcée, leur adoption à grande échelle repose désormais sur l’obtention de normes, de certifications et de standards précis. Ces étapes sont indispensables pour garantir des performances fiables et reproductibles, permettant ainsi leur intégration dans des applications critiques comme la construction ou l’aéronautique.

Dans ce contexte, la formation de jeunes chercheurs joue un rôle clé. Des doctorants comme Mohamed-Amine Tazi et Lilian Becker participent activement à ces avancées, explorant de nouvelles solutions pour concilier innovation et impact environnemental. Ces travaux contribuent à bâtir un avenir où les matériaux biosourcés ne sont plus seulement une alternative prometteuse, mais une réalité durable, capable de répondre aux exigences techniques et économiques des industries tout en limitant leur empreinte écologique.

Les enseignants-chercheurs impliqués sur ce projet

Lilian Becker

Lilian Becker est doctorant en thèse CIFRE au sein de CESI LINEACT, en collaboration avec

l’entreprise eXcent. Titulaire d’un Master 2 en Éco-conception des polymères et composites obtenu à l’Université de Bretagne Sud (UBS), son projet de recherche porte sur l’évaluation environnementale et l’analyse décisionnelle multicritère pour l’intégration de matériaux composites biosourcés dans les outillages industriels. Sous la direction de Silvio de Barros, Ahmed Nait Chabane et Romain Grangeat, Lilian contribue au développement de solutions innovantes visant à réduire les impacts environnementaux des outillages industriels, s’inscrivant ainsi dans les objectifs de l’industrie 5.0 pour une approche plus durable et centrée sur l’humain.

Silvio de Barros

Silvio de Barros est directeur de recherche au sein de CESI LINEACT, où il pilote la thématique « Mécanique, Matériaux et Procédés ». Ingénieur en mécanique formé au Brésil, docteur de l’Université de Versailles et HDR de l’Université de Nantes, il est spécialiste des matériaux composites, assemblages collés et matériaux biosourcés. Il est également membre du comité éditorial du Journal of Adhesion et sera le président du 8th World Congress on Adhesion and Related Phenomena (WCARP), qui se tiendra à Rio de Janeiro en septembre 2026.

Mohamed Amine Tazi

Mohamed Amine Tazi est doctorant-chercheur au sein de CESI LINEACT, spécialisé en mécanique des solides et matériaux composites. Diplômé ingénieur de l’Institut Supérieur de Mécanique de Paris ISAE-SUPMECA (2019-2022), il concentre ses recherches sur l’utilisation de matériaux composites biosourcés pour le renforcement de structures métalliques et en béton. Parmi ses publications, on compte une étude expérimentale sur l’adhésion de patchs en fibres de lin et de carbone pour le renforcement de structures en acier.